Общие методические указания

Целью лабораторного практикума является развитие практических навыков при работе с электрорадиоизмерительной аппаратурой и проведение практической исследовательской работы.

Количество работ, выполняемых студентами, и их состав определяется учебными планами соответствующих специальностей и

факультетом, на котором они обучаются.

Студенты допускаются к выполнению лабораторной работы

только при успешной сдаче зачета по предыдущей работе и при

соответствующей предварительной подготовке.

Для подготовки к работе необходимо ознакомиться с основными теоретическими сведениями по методике предстоящих измерений, схемой лабораторной установки, измерительными приборами, входящими в ее состав, с общими требованиями по электробезопасности и подготовить форму отчета по предстоящей работе.

Форма отчета должна содержать титульный лист, наименование пунктов задания, схемы измерений, схемы (структурные или

электрические принципиальные) основных приборов, изучаемых

в работе, и таблицы для записи результатов.

Отчет, представляемый к зачету по лабораторной работе, в

окончательном виде выполняется по правилам, изложенным в

Прил. А. Он должен содержать расчетные формулы, кривые расчетных и экспериментальных зависимостей, выполненные на

миллиметровой бумаге или на компьютере, и выводы по каждому пункту задания.

При построении градуировочных кривых измерительных приборов масштаб графика следует выбирать, руководствуясь правилами, изложенными в Прил. б.

в процессе подготовки к зачету следует обратить внимание на

контрольные вопросы, приводимые в конце описания каждой лабораторной работы, и пользоваться литературой, перечисленной

в указателе.

Лабораторная работа № 1

ИзмеренИе пОстОянных напряженИй

Цель работы: ознакомление с типовыми вольтметрами постоянного напряжения, овладение методикой измерений постоянных напряжений, приобретение навыков градуировки вольтметров.

подготовка к работе

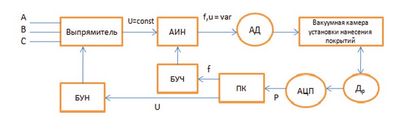

При измерении напряжения на участке электрической цепи

одним из источников погрешности является ответвление тока в

цепь вольтметра. На рис. 1 показана схема измерения напряжения вольтметром V на резисторе R2 (участок 1–2). Напряжение на

сопротивлении R2 определяется выражением

UR2=

UR2

R

1 + R2

=

1+

U

R1

R2

.

При подключении вольтметра в его цепь ответвляется ток iв и

поэтому напряжение на R1 увеличивается (так как уменьшается

общее сопротивление цепи), а на резисторе R2 – уменьшается по

сравнению с их значениями до измерения. Эквивалентная схема

измерения напряжения показана на рис. 2. Эквивалентное сопротивление на участке 1–2 определяется выражением

2 в

Rэкв

R R,

=R+

2 Rв

где Rв – сопротивление вольтметра. Напряжение, измеренное

вольтметром,