Электрический зонд давно используется в качестве основного средства диагностики электрофизических характеристик плазменных образований. Изучение этих характеристик становится все более актуальным в связи с возрастающей необходимостью исследования плазменных образований, окружающих космический аппарат на траектории спуска, для решения проблемы обеспечения непрерывной радиосвязи со

спускаемыми космическими аппаратами, так как в этом случае нарушение радиосвязи вызывается наличием слоя плазмы, закрывающей

антенны, на которые работают бортовые радиосистемы.

1. ЗОНДЫ ПРОВОДИМОСТИ

1.1. Классический метод зондовой диагностики

В настоящее время разработаны или интенсивно разрабатываются

методы диагностики плазменной оболочки, окружающей гиперзвуковой

летательный аппарат (ГЛА) в полете. Часть из них представляет собой

модификацию методов, используемых для диагностики лабораторной

плазмы. Следует отметить, что ни один из современных методов диагностики не обеспечивает измерения всех необходимых параметров полетной плазмы в широком диапазоне изменений концентрации электронов и удельных тепловых потоков. Из всех существующих на сегодняшний день методов диагностики прибортовой плазмы аппаратурно реализованы и применяются практически только два радиометрический

и зондовый.

Метод электрических зондов, предложенный впервые Ленгмюром и

Мотт-Смитом в классической работе [1] более 50 лет назад, до сих пор

является одним из основных способов определения параметров низкотемпературной плазмы. Электрические зонды оказались полезными и

для диагностики прибортовой плазмы на спускаемых космических аппаратах [25]. Относительная простота техники зондовых измерений

делает этот метод более предпочтительным по сравнению с другими

известными методами диагностики (СВЧ-методы, оптические).

Метод электрических зондов сохраняет свое значение благодаря тому

важному принципиальному преимуществу практически перед всеми

другими видами диагностики, что он, несмотря на вносимые по сравнению с бесконтактными способами измерения возмущения, дает возможность определять локальные параметры плазмы.

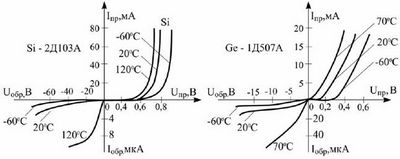

Зондовый метод позволяет определять электронную температуру в

пределах от 0,1 до 1000 эВ и электронные концентрации в пределах от

106 до 1016 см3 [6].

В статьях [7, 8] описаны летные эксперименты, в которых диагностика прибортовой плазмы осуществляется с помощью электрических зондов (проект “RAM” и проект “Трейблайзер-II”). Отмечается, что при

существующей теории электрических зондов и их конструкциях (выступающие, не выступающие) применение их ограничено, начиная с высот

примерно 50 км и ниже, где условия в плазменном слое являются самыми тяжелыми. Однако совершенствование теории, а также