Контрольные вопросы по текстовому редактору Word. 3

Создание документа. 4

Открытие существующего документа. 4

Закрытие документа с сохранением.. 4

Автоматическое сохранение документов. 4

Автоматическое создание резервных копий документа. 5

Быстрое сохранение. 5

Редактирование документа. 5

Режимы работы с документом.. 5

Настройка масштаба. 5

Общие правила работы с текстовым редактором.. 5

Перемещение по документу. 6

Выделение фрагментов текста: 6

Поиск и поиск с заменой. 6

Закладки. 6

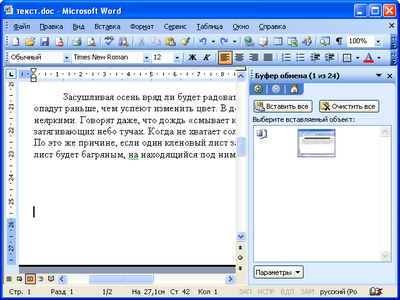

Работа с окнами. 7

Автотекст. 7

Автотекст. 7

Копилка. 7

Автозаполнение. 7

Автозамена. 7

Перенос слов. 8

Проверка правописания. Словари. 8

Проверка правописания. 8

Создание дополнительного(собственного) словаря. 9

Использование тезауруса. 9

Подготовка документа к печати. 9

Установка принтера. 9

Предварительный просмотр документа перед печатью.. 10

Настройка параметров печати. 10

Печать документа. 10

Форматирование документа. 10

Форматирование символов. 10

Копирование формата. 10

Отмена всех форматов символов: 11

Вставка специальных символов: 11

Буквица. 11

Форматирование абзацев. 11

Интервалы между строк: 11

Обрамление и заливка абзацев: 11

Установка позиций табуляции. 11

Нумерация строк. 11

Изменение направления текста. 11

Форматирование страниц. 11

Управление разбиением абзацев и страниц. 12

Работа с разделами. 12

Колонтитулы.. 12

Нумерация страниц. 12

Работа с колонками. 13

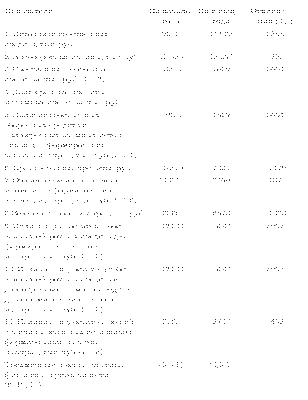

Работа с таблицами. 13

Создание таблицы.. 13

Редактирование таблиц. 14

Работа с длинными таблицами. 15

Выполнение вычислений. 16

Построение диаграмм.. 16

Создание и работа со списками. 16

Использование кодов полей. 17

Слияние. 18

Электронные формы.. 19

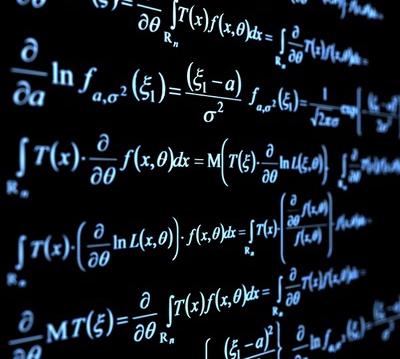

Работа с редактором формул. 20

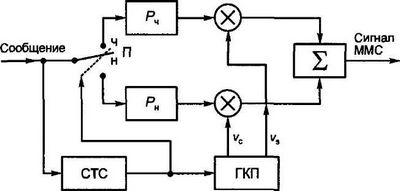

Рисование. 21

Надписи. 21

Сноски. 21

Оглавление. 22

Указатели. 22

Перекрестные ссылки. 22

Исправления и примечания. 23

Примечания. 23

Макросы.. 23

Литература. 24

Контрольные вопросы по текстовому редактору Word

- Создание, открытие, закрытие документов. Закрытие документов с защитой. Поиск документов. Автоматическое сохранение документа. Автоматическое создание резервных копий.

- Редактирование документа. Режимы работы с документом. Настройка масштаба отображения документа. Режимы, используемые при наборе текста. Перемещение по документу. Схема документа. Поиск с заменой. Выделение фрагментов текста. Использование закладок. Поиск фрагментов текста в документе. Работа с окнами.

- Вставка часто встречающегося материала. Автотекст. Автозаполнение. Автозамена. Использование копилки. Перенос слов.

- Проверка правописания. Работа со словарями. Создание и редактирование собственного словаря. Использование тезауруса.

- Печать документа. Настройка печати.