истории отечественной культуры. Конец ХIХ – начало ХХ веков стал

переломной эпохой во всех сферах социальной, политической и духовной

жизни страны. Бурная политическая жизнь, противоречивые социально-экономические процессы привнесли в общественное и художественное

сознание новые черты и особенности. Это был период острейших социальных конфликтов, резкого обострения идеологической борьбы, в том

числе и в искусстве.

в 1905 г. привела страну на грань национальной катастрофы. Попытки преодолеть ее, найти пути выхода из создавшейся ситуации,

разработка различных проектов и программ, немедленно реализуемых на практике, осмысление ее и отражение этого осмысления

творческой интеллигенцией до сих пор остаются в поле внимания

историков, философов, ученых.

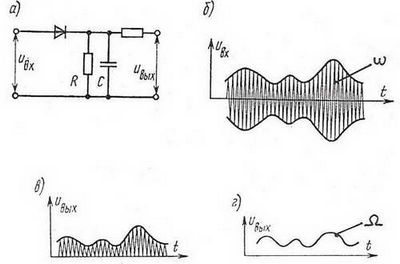

новейших достижений научно-технического прогресса изменило темп и

уклад жизни, весь облик огромной страны. Электричество стало применяться не только в промышленности, сельском хозяйстве, но и в быту.

Появились первые трамваи, автомобили, аэропланы. Радио, телефон,

телеграф, кинематограф, граммофон становятся обычными в столицах

и провинции. Сравнительно высокие темпы индустриального прогресса,

монополистическая перестройка крупной промышленности, транспорта

и кредита поставили Россию по уровню капиталистического обобществления этих отраслей в один ряд с передовыми странами Запада.

Однако утвердившийся в экономике капитализм так и не смог до конца

преобразовать докапиталистические структуры. Общей причиной затянувшегося кризиса самодержавия в конце ХIХ – начале ХХ века была

несостоятельность его попыток приспособиться к развивающимся капиталистическим отношениям, не меняя своей природы. Показывая взаимосвязь культуры с социально-экономическим развитием страны, не

нужно, однако, ее преувеличивать, ибо влияние конкретных исторических событий и явлений на развитие культуры является опосредованным.

Период конца ХIХ – начала ХХ веков вошел в историю русской культуры под названием “серебряного века”. С. Маковский (автор этого социокультурного образа) видел его как век холодного, мерцающего, изменчивого сияния в отличие от солнечного, яркого, золотого века. Расцвет культуры в этот период был беспрецедентным.

веков в России насыщена событиями, яркими явлениями, необычайным созвездием имен во всех сферах человеческого духа. Концентрация их на малом