Комментарии к записи Административно-процессуальное право отключены

Filed under Право

Комментарии к записи Административное право. Программа курса отключены

Filed under Право

Комментарии к записи Административное право. Планы семинаров и практических занятий отключены

Filed under Право

Комментарии к записи Административное право. Учебная программа отключены

Filed under Право

Лекция 1

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Предметом отрасли права, в

том числе земельного, является определенная группа общественных отношений, регулируемая соответствующими нормами права. Предметом земельного права являются волевые об-

щественные отношения, возникающие в связи с распределени-

ем, использованием охраной земель и регулируемые нормами

земельного права.

При определении предмета правового регулирования в области земельных отношений необходимо помнить следующее.

1.

Комментарии к записи Земельное право. Общая часть: Курс лекций отключены

Filed under Право

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ

Термин “правовой режим” не

был знаком прежнему земельному законодательству, хотя в земельно-правовой науке он употреблялся. С принятием Земельного кодекса в 1991 году понятие “режим использования” явилось в целом ряде его статей,

однако в законе отсутствует расшифровка правового содержания этого термина. Исходя из того, что слово “режим” в переводе

с французского означает “порядок”, под понятием “правовой режим земель” следует понимать “правовой порядок использования

земель”.

Для обеспечения надлежащего правового порядка использования земель необходимо иметь, как минимум, пять элементов.

Первым элементом является наличие объекта правового регулирования, на который распространяется данный порядок –

режим. Объект бывает общим, родовым и конкретным.

Общим объектом правового режима является земля как часть

окружающей природной среды, обладающая пространственной

территорией, рельефом, растительностью и находящаяся в сфере российской юрисдикции.

Родовым объектом режима является категория земель, т. е.

та часть земельного фонда РФ, которая предназначена и используется по основному целевому назначению.

Под основным целевым назначением понимается господствующая цель использования земельного участка, которая не исключает применение попутных целей его хозяйственной эксплуатации. Например, земли сельскохозяйственного назначения

используются для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако на них могут располагаться и несельскохозяйственные объекты, обслуживающие сельхозпроизводство (гаражи,

мастерские, элеваторы и т. п.).

4

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

Конкретным объектом правового режима является земельный участок, независимо от его площади, предоставленный и

используемый по непосредственному целевому назначению.

Так, пахотные земельные угодья предназначены только для

посевов сельскохозяйственных культур или посадок овощей,

их нельзя попутно использовать под возведение строений или

сооружений. Исключения составляют случаи, определенные

законом. Например, на земельных участках, предназначенных для выращивания овощей и ягодных культур, при необходимости могут возводиться с учетом местных условий временные постройки для отдыха, хранения огородного инвентаря и укрытия от непогоды.

Вторым элементом правового режима земель является наличие специально уполномоченных государственных органов

по регулированию правового режима.

В

Комментарии к записи Земельное право. Особенная часть: Курс лекций отключены

Filed under Право

Комментарии к записи Конституционное (государственное) право зарубежных стран отключены

Filed under Право

Комментарии к записи Конституционное право. Контрольные работы отключены

Filed under Право

Программа дисциплины «защита неимущественных конституционных прав и свобод личности» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 030504 «право и организация социального обеспечения», квалификация – юрист.

Действующая Конституция российской Федерации провозгласила человека, его права и свободы наивысшей ценностью,

а также закрепила гарантии их реализации. признание высшей

ценности прав и свобод человека является неотъемлемым признаком демократического правового государства, а развитость

института прав человека является важным признаком, определяющим уровень развития любого государства.

процесс интеграции России в мировое сообщество вызывал

необходимость переоценки места личности в обществе и государстве. индивид, гражданин из объекта воздействия и манипулирования становится активно действующим субъектом. однако

продолжающийся в России переход от тоталитаризма, централизовано подавлявшего любые проявления общественного недовольства и личной неудовлетворенности, к демократии, допускающей существование различных социальных и индивидуальных

интересов и устремлений, повлек за собой обострение разнообразных социальных противоречий, увеличение их числа во всех без

исключения сферах общественной жизни, в том числе, и морально-правовой.

Остается актуальной проблема взаимоотношения государства и личности в области охраны и защиты прав человека.

при этом, государство, обязанное соблюдать и защищать права

личности, продолжает оставаться потенциальным нарушителем

этих прав. вследствие чего особенно остро встает проблема защиты конституционных прав личности. в названных условиях роль

Конституции как источника права прямого действия, регулирующего наиболее значимые отношения между государством и личностью, должна неуклонно возрастать.

Своевременное и надлежащее формирование института конституционных прав личности имеет огромное значение для существования и нормального развития любого общества и государства. интерес к правам человека в целом, а к неимущественным, духовно-ценностным правам и свободам в частности, определяет необходимость их подробного исследования, в том числе

их соотношения, с общепризнанными в мировой практике правами и свободами, конституционно-правовыми возможностями их

охраны.

таким образом, реализация права граждан на юрисдикционную форму защиты, воплощенную в конкретном способе – компенсации морального вреда, является существенным и довольно

эффективным средством урегулирования морально-правового

конфликта. однако коэффициент его полезного действия ниже

потенциального, что обусловлено нерешенностью множества теоретических и

Комментарии к записи Защита неимущественных конституционных прав и свобод личности отключены

Filed under Право

Учебным планом по специальности 030503 «правоведение»

предусматривается выполнение студентами выпускных курсов

обучения выпускных квалификационных работ.

выпускная квалификационная работа – это научный труд,

в процессе которого закрепляются и развиваются умения самостоятельной учебной деятельности. научное исследование формирует у студентов навыки работы с научной литературой, поиска научных источников, умение их анализировать, обобщать,

конспектировать и сопоставлять. при написании выпускной работы студентами широко используется научно-исследовательские

приемы и научный уровень этих работ должен быть достаточно

высоким.

практика выполнения студентами выпускных работ показывает, что при надлежащем соблюдении методических указаний

по их написанию достигаются необходимые результаты. базой

их достижения является систематическое, в соответствии с учебным планом, изучение юридических и иных дисциплин, постоянное ознакомление с изменениями законодательства и практикой его применения.

1. Общие положения

1.1. выпускная квалификационная работа, является одним из

видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих

обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования. с учетом результатов ее выполнения и защиты, государственная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускникам квалификации и выдаче диплома.

3

выполнение работы способствует:

– систематизации, закреплению и углублению теоретических

знаний, умению применять их для решения конкретных задач;

– развитию навыков самостоятельной научно-практической

работы (планирование и проведение исследований, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление).

1.2. работа должна отвечать ряду обязательных требований:

– самостоятельность исследования;

– анализ литературы по теме исследования;

– связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки и юридической практики;

– наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;

– логичность изложения, убедительность представленного фактологического материала, аргументированность выводов и обобщений;

– научно-практическая значимость работы.

работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов

темы с анализом практики, показывать общую и профессиональную культуру обучаемого.

1.3. выполнение работ организуется кафедрой государственного права, которая определяет тематику, а также научных руководителей. Кафедра создает условия для выполнения работ, обеспечивая слушателей, работающих над выпускными работами,

необходимой методической литературой.

1.3.1. примерный перечень тем работ составляется и утверждается

Комментарии к записи Правоведение. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ отключены

Filed under Право

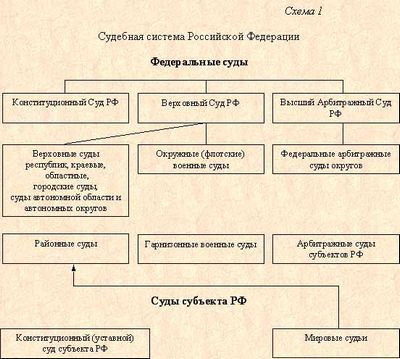

Курс «правоохранительные и судебные органы» – учебная

общепрофессиональная дисциплина, своего рода введение в специальность, в юриспруденцию, пролог к изучению других юридических дисциплин, и в этом смысле его значимость трудно переоценить.

Знания о правоохранительных органах необходимы студенту-правоведу, будущему юристу как для осознанного и глубокого

усвоения всего набора учебных дисциплин, так и для будущей

профессиональной деятельности.

Цель курса: ознакомление студентов с системой правоохранительных органов рФ; уяснение их места в государственном аппарате. в практической деятельности правоведов нередко возникают затруднения в определении подведомственности тех или иных

юридических вопросов, с которыми граждане обращаются в конфликтных, сложных ситуациях.

В результате изучения дисциплины студент должен:

– получить представление: о правосудии и его демократических принципах; об истории становления и перспективах развития судебной системы рФ; об истории развития нормативноправовой базы правосудия;

– знать систему правоохранительных органов, их место в государственном аппарате и компетенцию;

– уметь анализировать нормы Конституции рФ, законы, подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие организацию и функционирование правоохранительных органов рФ,

и давать им правовое толкование.

по своему содержанию данный курс – один из наиболее насыщенных в информационном отношении. он касается задач, структуры и компетенции как государственных органов, относящихся

к правоохранительным (прокуратуры, органов юстиции, Мвд,

Федеральной службы безопасности (Фсб), службы внешней разведки (свр), Федеральной таможенной службы (Фтс), Федеральной службы российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФснК россии) и др.), правового положения должностных лиц, их представляющих, порядка назначения и требований,

предъявляемых к судьям, следователям, нотариусам и др., так

и характеристик некоторых негосударственных организаций (адвокатуры, частных нотариусов, частных детективных и охранных служб), поскольку их функции имеют непосредственное отношение к правоохранительной деятельности, обеспечению государством прав и свобод человека и гражданина.

не преуменьшая роль и значение перечисленных организаций, образуемых для осуществления определенного рода деятельности, повышенное внимание уделяется судебной власти, одной

их трех самостоятельных ветвей государственной власти, наряду

с законодательной и исполнительной, призванной осуществлять

правосудие и обеспечить законность в жизни общества.

изучение правоохранительной деятельности сопряжено с определенными трудностями, обусловленными динамизмом происходящих в этой сфере государственной и

Комментарии к записи Правоохранительные и судебные органы отключены

Filed under Право

Содержание

Раздел I. Субъект права и его отраслевая интерпретация ……. 5

Боер А. А. Личные неимущественные права в системе

конституционных прав личности ………………………………… 5

Губко А. А. Субъект воинского преступления ………………. 9

Кожанов С. П. Основные проблемы права на свободу

передвижения личности в истории России ……………………… 15

Богорад Л. М. Местные финансы как необходимый

элемент правосубъектности муниципальных образований

России и Франции …………………………………………………… 25

Новиков В. В. Коллизионные аспекты дееспособности

иностранных физических лиц в России …………………………. 33

Оводенко М. А. Принципы всеобщности и равенства

в избирательном праве Франции …………………………………. 41

Рубан В. В. Политические права и свободы как элемент

конституционно-правового статуса коренных малочисленных

народов севера: законодательное закрепление и проблемы

реализации …………………………………………………………… 48

Сербин М. В. Проблемы эффективности избирательного

законодательства в Российской Федерации …………………….. 66

Сербин М. В., Небредовская В. В. Правовое регулирование

выборов депутатов государственной думы Федерального

Собрания Российской Федерации ………………………………… 70

Смольяков А. А., Сербин М. В. дискуссии о перспективах

развития Российского Федерализма …………………………….. 76

Тарасова Е. Н. деятельность органов внутренних дел

России по обеспечению личной безопасности граждан ……….. 80

Тяпкина И. В. Право на образование в средних и высших

профессиональных учебных заведениях в России …………….. 83

Харин К. С. Конституционно-правовой

институт трудовых прав и свобод (системный подход) ……….. 89

Чеглаков К. В. Проблемы международной безопасности

на транспорте в условиях возросшей террористической

опасности …………………………………………………………….. 102

Чеглаков К. В., Пискарев д. В. Транспорт и мировая

экономика ……………………………………………………………. 106

Ячменёв Ю. В. Личность, субъект, индивид ………………… 111

Ячменёв Ю. В., Новиков В. В. гражданская

правоспособность как проявление личного закона

иностранных физических лиц в России …………………………. 116

Раздел II. Субъекты: права, правоотношения и реализации

субъективного права ……………………………………. 124

Малахова М. А. Особенности правового статуса мэров

коммун во Франции ………………………………………………… 124

Боер А. А. Проблемы определения неимущественного

вреда в праве …………………………………………………………. 127

Боер В. В. генезис идеи федерализма в дореволюционной

России …………………………………………………………………. 134

Евшин А. Г., Евшина Ю. А. Всесторонняя и полная

подготовка гражданских дел к судебному разбирательству –

гарантия эффективной судебной защиты прав, свобод

и охраняемых

Комментарии к записи Правовой статус и правосубъектность лица: теория, история, компаративистика отключены

Filed under Право

Курс «Правоохранительные органы» — учебная общепрофессиональная дисциплина, своего рода введение в специальность, в

юриспруденцию, пролог к изучению других юридических дисциплин, и в этом смысле ее значимость трудно переоценить.

знания о правоохранительных органах необходимы студентуправоведу, будущему юристу как для осознанного и глубокого

усвоения всего набора учебных дисциплин, так и для будущей

профессиональной деятельности.

Цель курса: ознакомление студентов с системой правоохранительных органов РФ; уяснение их места в государственном аппарате. В практической деятельности правоведов нередко возникают затруднения в определении подведомственности тех или иных

юридических вопросов, с которыми граждане обращаются в конфликтных, сложных ситуациях.

В результате изучения дисциплины студент должен:

– получить представление: о правосудии и его демократических принципах; об истории становления и перспективах развития судебной системы РФ; об истории развития нормативноправовой базы правосудия;

– знать систему правоохранительных органов, их место в государственном аппарате и компетенцию;

– уметь анализировать нормы Конституции РФ, законы, подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие организацию и функционирование правоохранительных органов РФ, и

давать им правовое толкование.

По своему содержанию данный курс — один из наиболее насыщенных в информационном отношении. Он касается задач,

структуры и компетенции как государственных органов, относящихся к правоохранительным (прокуратуры, органов юстиции,

МВд, Федеральной службы безопасности (ФСб), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной таможенной службы (ФТС),

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСНК России) и др.), правового положения должностных лиц, их представляющих, порядка назначения и

требований, предъявляемых к судьям, следователям, нотариусам и др., так и характеристик некоторых негосударственных организаций (адвокатуры, частных нотариусов, частных детективных и охранных служб), поскольку их функции имеют непосредственное отношение к правоохранительной деятельности, обеспечению государством прав и свобод человека и гражданина.

Не преуменьшая роль и значение перечисленных организаций, образуемых для осуществления определенного рода деятельности, повышенное внимание уделяется судебной власти – одной

их трех самостоятельных ветвей государственной власти, наряду

с законодательной и исполнительной, призванной осуществлять

правосудие и обеспечить законность в жизни общества.

Изучение правоохранительной деятельности сопряжено с

определенными трудностями, обусловленными динамизмом происходящих в этой сфере государственной и общественной

Комментарии к записи Правоохранительные органы отключены

Filed under Право

Формирование новой модели гражданского общества, правового государства в россии создают условия для более углубленного, детального рассмотрения вопросов, связанных со статусом

депутатов, с последующим выявлением и анализом особо острых

проблемных факторов.

принадлежа к числу наиболее старейших институтов конституционного права, парламент не смог бы полноценно выполнять

возложенные на него функции и быть действительно независимым органом в системе разделения властей без существования

четкого определения статуса его членов.

Конституционно-правовой статус депутата имеет теоретическую и практическую ценность, так как вытекающие из статуса

особые права и льготы, необходимые для эффективной депутатской деятельности, вызывают у населения недоверие к отдельным депутатам и в целом ко всему институту законодательной

власти. Словосочетание «народный избранник» вызывает у

большинства избирателей злую иронию. Этому способствуют

конкретные примеры использования статуса для ухода от иных

видов ответственности.

другая проблема конституционно-правового статуса депутата – это серьезные противоречия и пробелы в законодательстве,

не определяющие четких полномочий в вопросах контроля исполнительных органов власти и работы в избирательных округах. Статус депутата во всех государствах мира воспринимается

как гарант политической свободы, но при этом злоупотребление

данными правами недопустимо. депутат, прежде всего, должен

выражать волю избирателей. Все сказанное доказывает, что назрела настоятельная необходимость разработать и внести, с целью устранения имеющихся недостатков, изменения в действующее законодательство, регулирующее вопросы, непосредственно

связанные с формированием и функционированием института

статуса депутата.

Актуальность вопросов, рассматриваемых в монографии,

определяется тем, что, несмотря на всю проблемность, вопрос остается малоизученным. обеспечение конституционноправового статуса депутатов, взаимодействие законодательных

органов с органами внутренних дел и определение гарантий депутатской деятельности по-прежнему недостаточно законодательно урегулированы.

при этом формирование современной концепции института статуса депутата и ее теоретическое оформление не будет полным без восприятия опыта, накопленного различными

субъектами российской Федерации, и в частности, субъектом

с наиболее основательными демократическими традициями –

Санкт-петербургом. представляется значимым и актуальным

конституционно-правовой анализ генезиса статуса депутата как

с теоретико-правовой, так и с правоприменительной точки зрения.

Кроме того, постоянное повышение роли и усложнение задач,

стоящих перед парламентариями, все более очевидно

Комментарии к записи Конституционно-правовой статус депутата представительного органа субъекта Российской Федерации отключены

Filed under Право

Современный этап развития Российского государства характеризуется крупнейшими преобразованиями в его государственном

устройстве и правовой системе. Наблюдаются кардинальные перемены во взаимоотношениях федерального центра и регионов. В данных условиях важно обеспечить гармоничное взаимодействие Российской Федерации и ее субъектов, сохраняя целостность и неделимость всего государства.

Многие ученые и политические деятели, анализируя сложившиеся отношения между Российской Федерацией и ее субъектами, приходят к выводу, что Российская Федерация, состоящая из

асимметричных, неравноправных, трудноуправляемых субъектов,

нуждается в радикальной реформе. Среди вопросов федеративных

отношений, приобретающих еще боўльшую остроту, актуальность,

по-прежнему являются проблемы выявления особенностей национальной и территориальной модели государственного устройства;

разграничения предметов ведения и полномочий Российской Федерации и республик в ее составе; конституционного принципа равноправия субъектов Российской Федерации.

Современная наука конституционного права рассматривает федерализм как принцип, форму, режим государственного устройства, позволяющий обеспечить территориальную целостность,

утвердить основополагающие идеи современного демократического

правового государства (разграничение предметов ведения и полномочий; полиструктурность государственной власти на уровне Федерации и ее субъектов). Федерация представляет собой союзное государство, состоящее из нескольких государственных территориальных образований, объединившихся с целью решения общих задач.

Вместе с тем в основу образования нормально функционирующих

федераций (исходя из зарубежного опыта) положен территориальный принцип.

Уникальность же Российского государства как федерации состоит в том, что в ее основу положен национально-территориальный

принцип, который закрепляется в Федеральной Конституции. Согласно Конституции, Российская Федерация состоит из республик,

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской

Федерации. Между тем конституционное равноправие представляется достаточно спорным положением. Федеральная Конституция,

классифицируя субъекты Федерации, закрепляет национальный

Аспект республик как основу государственности. В соответствии с

Федеральной Конституцией, республики имеют свои конституции,

а также вправе устанавливать свои государственные языки и вводить республиканское гражданство.

Воспользовавшись данными положениями как составляющими

оплот государственности и исходя из наименования республик, отражающих коренной состав проживающего многонационального

народа,

Комментарии к записи Национальный субъект федерации в многоэтническом Российском государстве отключены

Filed under Право

Эвтаназия, как способ медицинского решения проблемы смерти по

российскому законодательству, в любом ее проявлении рассматривается как

правонарушение и преследуется по закону. Однако законодательный запрет

эвтаназии не снимает наличие активных споров и широкого обсуждения ее

этических и юридических проблем. Более того, международный опыт

свидетельствует о том, что различные формы эвтаназии разрешены законом в

Голландии, США, Франции, Бельгии, Австралии, а общественная поддержка ее

осуществляется во многих европейских странах.

За долгие годы табуирования этой темы в советский период она лишь обострила свое появление в практической юриспруденции и медицине, обозначив полную неподготовленность современного общества пред лицом проявившихся проблем.

Реальность сегодняшнего дня в том, что в условиях отсутствия

законодательной базы некоторые практикующие врачи, негласно, с молчаливого

согласия коллег, вынуждены производить пассивную эвтаназию, а в некоторых

случаях — даже активную эвтаназию (достаточно вспомнить признания

американских врачей, оказывавших помощь после наводнения в сентябре 2005

года, произошедшего в Новом Орлеане (США), — некоторые из них применяли

смертельную дозу наркотических обезболивающих больным, находящимся в

терминальной стадии).

Участившиеся судебные процессы больных, отстаивающих свое право на

эвтаназию в странах, где она законодательно не разрешена — еще один

характерный показатель состояния дел в этой сфере. Да и само наличие ситуации,

связанной с признанием права человека на эвтаназию в одних странах, и не

признанием такого права — в других (и даже в пределах одной страны: штат

Орегон в США), говорит как о неоднозначности понимания данной проблемы, так

и о способах ее решения.

Между тем, такое парадоксальное положение вещей не может устраивать

общество, претендующее на звание «цивилизованного» и (или) «правового», и

решение возникающих проблем не терпит отлагательства.

Учитывая наличие в российской медицинской практике стихийного,

нелегального, нерегламентированного применения эвтаназии, в основе которого

во многих случаях лежат гуманные побуждения, необходимо обратиться к более

широкой дискуссии о приемлемости правовой регламентации эвтаназии.

Наконец, необходимо устранить противоречия и пробелы, которые

существуют в российском законодательстве по этой проблеме и, в частности, между статьями 33 и 45 «Основ законодательства об охране здоровья граждан» от

22.07.1993 г., — запрещение любых форм эвтаназии и, соответственно, право

пациента на отказ от медицинского вмешательства или требование его

прекращения.

Проблемы эвтаназии были предметом обсуждения на Всемирных

конгрессах по теории и философии права в Кобе (Япония, 1987),

Комментарии к записи Право человека на эвтаназию: конституционно-правовые проблемы отключены

Filed under Право

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые сокращения ……………………………………………… 5

Предисловие ………………………………………………………….. 7

Тема 1. История возникновения и развития отрасли трудово

го права ………………………………………………………. 10

Лекция 1. Исторические этапы возникновения и разви

тия трудового права в Западной Европе и

России …………………………………………… 10

Библиографический список ………………………………………… 26

Тема 2. Предмет и метод трудового права ………………………… 28

Лекция 1. Понятие и предмет отрасли трудового права 28

Лекция 2. Метод трудового права ……………………….. 42

Библиографический список ………………………………………… 51

Тема 3. Система и источники отрасли трудового права ………… 53

Лекция 1. Система отрасли трудового права …………… 53

Лекция 2. Источники трудового права …………………. 60

Библиографический список ………………………………………… 84

Тема 4. Функции и принципы трудового права …………………. 87

Лекция 1. Функции трудового права …………………… 87

Лекция 2. Принципы трудового права ………………….. 96

Библиографический список ………………………………………… 107

Тема 5. Субъекты трудового права ………………………………… 109

Лекция 1. Общая характеристика субъектов трудово

го права …………………………………………. 109

Лекция 2. Работник как субъект трудового права ……. 122

Лекция 3. Работодатель как субъект трудового права .. 142

Лекция 4. Государство как субъект трудового права …. 154

Лекция 5. Профессиональные союзы как субъект тру

дового права ……………………………………. 174

Библиографический список ………………………………………… 195

Тема 6. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве ….. 197

Лекция 1. Система правоотношений отрасли трудового

права …………………………………………….. 197

Лекция 2. Общая характеристика правоотношений

трудового права ………………………………… 209

3

Лекция 3. Трудовое правоотношение ……………………. 223

Библиографический список ………………………………………… 243

Тема 7. Социальное партнерство ………………………………….. 245

Лекция 1. Социальное партнерство и его формы ………. 245

Лекция 2. Коллективные договоры и соглашения ……. 258

Библиографический список ………………………………………… 270

4

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 при

нята Федеральным законом от 30 ноября 1994 г.; часть 2 – Феде

ральным законом от 26 января 2996 г.; часть 3 – Федеральным зако

ном от 26 ноября 2001 г.).

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе

дерации (введен в действие с 1 февраля 2003 г. Федеральным зако

ном от 14 ноября 2002 г.).

КЗоТ РФ – Кодекс законов о труде Российской Федерации (при

нят 9 декабря 1971 г., вступил в силу с 1 апреля 1972 г., утратил

силу с 1 февраля 2002 г.).

КоАП РФ–КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхпра

вонарушениях

Комментарии к записи Трудовое право России. Общая часть отключены

Filed under Право

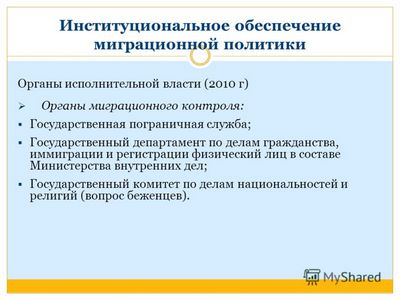

После распада СССр россия превратилась из страны эмиграции в страну иммиграции. в результате возникла необходимость

формирования новой миграционной политики государства, разработки правовых основ деятельности государственных органов в

миграционной сфере с учетом масштабных трансформаций в политической, социальной и экономической обстановке, современных

реалий демографического положения россии, существенных изменений в системе международных отношений, стремительного роста

миграционных потоков как в россию, так и за ее пределы, а также внутри страны.

Иммиграционная обстановка сегодня в россии такова, что она

по-прежнему остается привлекательной страной – в 2004 г. к нам

въехали свыше 22 миллионов иностранных граждан. вместе с тем,

статистические данные показывают, что ежегодно 1,5–2 миллиона

иностранцев не покидают территорию нашей страны в установленные сроки, приобретая таким образом статус нелегалов. только по

результатам обработки миграционных карт выяснилось, что более

250 тысяч иностранцев занимаются трудовой деятельностью незаконно.

процессы внешней и внутренней миграции обусловили необходимость создания и преобразования ряда новых органов исполнительной власти, в частности создания Федеральной миграционной

службы россии, которая была образована президентом рФ в 1992 г.

при отсутствии такого органа в советское время вновь созданной

Федеральной миграционной службе эмпирическим путем пришлось

выстраивать отношения с такими категориями людей, которых не

наблюдалось с начала второй мировой и великой отечественной

войн: беженцами и вынужденными переселенцами. появившееся

огромное количество мигрантов явилось, прежде всего, следствием

распада Советского Союза. в немалой степени миграционному процессу способствовали военные действия, начавшиеся в чеченской

республике, которые вызвали волну вынужденных переселенцев

из нее.

Учитывая, что многие из указанных проблем отчасти рассматриваются в Гуап в процессе изучения таких дисциплин, как конституционное право, международное право, административное

право, данное пособие, по мнению автора, будет способствовать более углубленному изучению этих и других дисциплин.

Студентам юридического факультета предоставляется возможность освежить знания по некоторым им известным федеральным законам, а также изучить многие другие нормативные правовые

акты, а именно: приказы и инструкции мвд россии, мид россии,

ФмС россии и других федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выработке и реализации государственной политики в сфере миграционных и регистрационных отношений.

в этом аспекте студенты могут использовать нормативную базу

не только для подготовки к семинарам по указанным и

Комментарии к записи Государственно-правовое регулирование миграционной политики в РФ отключены

Filed under Право

Предисловие

Трагедия в США 11 сентября 2001 года заставила всех по-новому

взглянуть на проблемы борьбы с терроризмом и межгосударственное

сотрудничество в данной области. Борьба с терроризмом – одна из

глобальных проблем человечества. Масштабность действий международных террористов диктует необходимость дальнейшего расширения международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Террористическая угроза носит глобальный характер, и справиться с ней

можно только общими усилиями. Эти усилия государств предпринимаются на национальном, субрегиональном, региональном и универсальном уровнях. В частности, на основе личных действующих нормативных правовых актов ныне успешно функционируют региональные системы по пресечению международного терроризма практически во всех регионах мира.

События последних лет подтвердили, что у международного терроризма нет границ. Взрывы в Испании, взрыв у метро «Рижская» в

Москве и гибель двух самолетов с людьми 24 августа 2004 года. В

результате захвата заложников в школе Беслана (Северная Осетия) погибло более 300человек, восновном дети.

Президент России В. В. Путин давая оценку этой общенациональной трагедии в своем обращении к гражданам страны отметил, что

“то, что произошло сейчас, – бесчеловечно, беспрецедентное по своей жестокости преступление террористов… Это вызов всей России.

Всему нашему народу… Мы имеем дело с прямой интервенцией международного террора против России”.1Президент России поставил

задачу, что для обеспечения защиты граждан от террора помимо мобилизации на это всего правоохранительного потенциала страны,

необходима мобилизация нации.2

В 2005 году – взрывы в метро в Великобритании, теракты в Турции, Египте, Иордании, попытка вооруженного захвата власти в Кабардино-Балкарии. Таким образом мы видим, что одной из важнейших и сложнейших проблем современности стала проблема полити

1 Известия. 2004. 6 сент. С. 1.

2 Там же. С. 3. ческого насилия и его составной части – терроризма как одной из

изощренных его форм.

Борьба с политическим терроризмом и экстремизмом как составная часть борьбы с преступностью является важным элементом

обеспечения безопасности Российской Федерации и мирового сообщества в целом.

В 90-е годы ХХ века начался процесс глобализации, другими словами процесс стремительного формирования единого общемирового

финансово-информационного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий. В процессе глобализации углубляется разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Комментарии к записи Чрезвычайное законодательство и исключительные правовые режимы отключены

Filed under Право

Содержание

Введение ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ …………………………………………………………………………………………………. 5

Схема 1.1. Система конституционных прав и свобод……………………………………………………………………………………. 5

Схема 1.2. Естественные общепризнанные права человека…………………………………………………………………………… 6

Схема 1.3. Источники естественных общепризнанных прав …………………………………………………………………………. 6

Схема 1.4. Соотношение общепризнанных естественных прав человека и конституционных прав и свобод

личности…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Схема 1.5. Принципы защиты неимущественных прав и свобод …………………………………………………………………… 7

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИХ ВИДЫ……………………………………. 8

Схема 2.1. Личные неимущественные права и свободы………………………………………………………………………………… 8

Схема 2.2. Классификация личных неимущественных прав и свобод……………………………………………………………. 9

Схема 2.3. Понятие и признаки нематериальных благ ………………………………………………………………………………….. 12

Схема 2.4. Классификация нематериальных благ …………………………………………………………………………………………. 12

РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД…………………………… 13

Схема 3.1. Соотношение охраны и защиты конституционных неимущественных прав и свобод……………………. 13

Схема 3.2. Формы защиты конституционных прав и свобод личности ………………………………………………………….. 14

Схема 3.3. Особенности юрисдикционного процесса защиты……………………………………………………………………….. 15

Схема 3.4. Полномочия судов различной компетенции по защите неимущественных конституционных прав

и свобод……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

РАЗДЕЛ 4. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД …………………………………………… 16

Схема 4.1. Способы защиты конституционных прав и свобод личности ……………………………………………………….. 16

Схема 4.2. Способы самостоятельной защиты конституционных прав и свобод личности …………………………….. 17

РАЗДЕЛ 5. ПОНЯТИЕ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА …………………………………………………………………………… 18

Схема 5.1. Понятие и виды неимущественного вреда …………………………………………………………………………………… 18

Схема 5.2. Принципы возмещения неимущественного вреда………………………………………………………………………… 18

РАЗДЕЛ 6. ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД И ФИЗИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ……………………………………………………………… 19

Схема 6.1. Понятие и признаки физического вреда ………………………………………………………………………………………. 19

Схема 6.2. Формы выражения физического вреда ….

Комментарии к записи Защита неимущественных конституционных прав и свобод личности отключены

Filed under Право