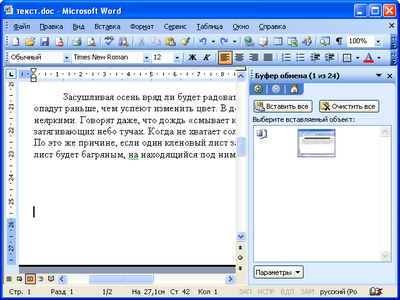

- Текстовый процессор MS Word. Назначение. Настройка рабочей области MS Word. Режимы отображения документа: обычный, разметка страницы, Веб-документ, структура, режим чтения, режим просмотра. Назначение режимов. Настойка параметров вида документа.

- Структура документа: страница, раздел, абзац. Параметры страницы, раздела, абзаца.

- Встроенные средства поиска и редактирования. Простой поиск, поиск атрибутов форматирования, поиск специальных символов. Способы замены фрагментов документа: меню Правка – Заменить, средство Автозамена. Средство Автотекст. Расстановка переносов. Проверка правописания.

- Средство Перейти… Создание закладок.

- Прямое форматирование текста. Формат шрифта, построение рамок и заливка. Область задач – Показать форматирование.

- Табуляция. Типы табуляторов. Изменение параметров табуляции.

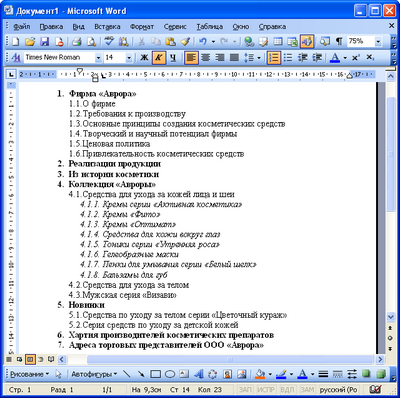

- Создание списков. Маркированные, нумерованные, многоуровневые списки. Изменение параметров списка. Редактирование списка. Сортировка списка.

- Сноски. Создание, редактирование, удаление. Параметры сноски.

- Колонки текста. Параметры колонок. Способы изменения числа колонок текста.

- Колонтитулы. Содержание колонтитула. Нумерация страниц.

- Типы встроенных графических объектов, внедрённых в документ: картинки, автофигуры, объект WORD ART, диаграммы. Параметры объектов. Группировка объектов.

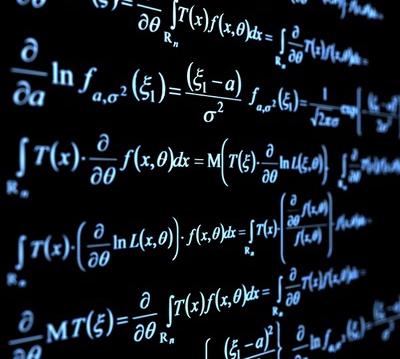

- Вставка формул. Объект MS Equation 3.0. Изменение формата элементов формулы.

- Таблицы MS Word. Способы создания. Изменение структуры таблицы. Использование формул в таблицах. Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу. Параметры таблицы.

- Понятие стиля. Стилевое форматирование. Создание и изменение стиля. Область задач – Стили и форматирование

- Предметный указатель. Создание предметного указателя. Параметры указателя.

- Вставка названий. Создание списка иллюстраций. Параметры списка.

- Вставка гиперссылки и перекрёстной ссылки в документ MS Word.

- Поля форм. Параметры полей. Создание шаблонов документов.

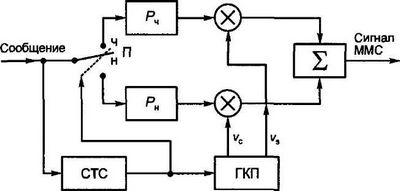

- Создание серийных писем. Типы источников данных. Основной документ. Использование полей слияния. Редактирование источника данных и основного документа

- Сохранение и печать документа. Защита документа от несанкционированного открытия и редактирования. Параметры печати.

MS EXCEL

- Основные объекты электронных таблиц. Структура окна.

- Структура рабочего листа. Операции с рабочими листами.

- Модель ячейки. Координата, имя, примечание, содержимое, формат, изображение

- Форматирование таблиц. Применение условного форматирования. Пользовательский формат.

- Адресация. Абсолютная. Относительная. Смешанная. Именование ячеек и диапазонов.

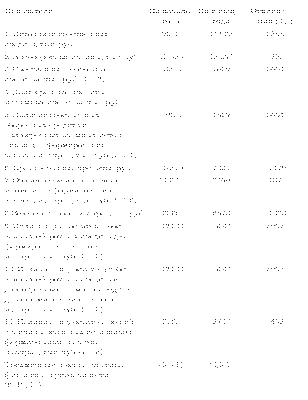

- Вычисления