и заключения. Первый раздел пособия посвящен методологическим вопросам разработки управленческого решения, которые рассматриваются в связи с возможностью их последующей автоматизации. Раздел

содержит систему классификации задач разработки управленческого

решения, на основе которой может быть выбран конкретный раздел математической теории, используемый для решения практических задач.

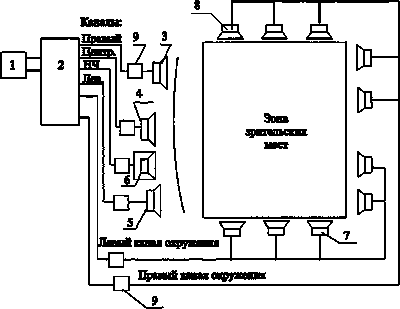

Во втором разделе дан анализ текущего состояния технических средств

автоматизации разработки решений. Третий раздел содержит формальное описание существующих математических методов разработки решений применительно к используемой классификации, сопровождаемое

решением конкретных математических примеров. Наконец, в четвертом разделе пособия описана процедура решения задач поиска экстремума с помощью средств широко распространенного программного пакета Excel. Кроме этого, в разделе подробно рассмотрена методика постановки и решения практической задачи. В создании подразделов 4.2 и 4.3 непосредственное участие принимал магистр экономики Р. В. Янукович.

Пособие содержит большое количество рассчитанных с помощью

пакета Excel числовых примеров. Это позволило автору при рассмотрении различных методов разработки управленческого решения сосредоточиться именно на методике решения задач, а не на достаточно трудоемкой, но все же играющей вспомогательную роль процедуре поиска

экстремума. При необходимости читатель может проверить приведенные решения самостоятельно с помощью ЭВМ.

При создании пособия предполагалось, что читатель владеет элементарными приемами работы с пакетом Excel. К их числу относится

умение заносить данные и формулы в рабочие ячейки, задание форматов ячеек, возможности копирования данных и формул (в том числе,

“протаскиванием” ячейки), использование встроенных функций. Если

таких знаний не хватает, то следует обратиться к специализированной

литературе, поскольку в пособии подробно описываются методы работы только непосредственно с надстройкой Поиск решения.

С переходом к рыночным отношениям в современный русский язык

вошли и закрепились англоязычные термины “менеджмент”, “менеджер”, быстро заменившие используемые ранее термины “управление”,

“управленческая деятельность”, “руководитель”, “управляющий”. По

мнению большинства авторов, термин “менеджмент” точнее, чем термин “управление” характеризует профессиональную деятельность в условиях рынка, направленную на достижение хозяйствующим субъектом

определенных намеченных целей за счет рационального использования

ресурсов, так как термин “управление” может применяться к более

широкой сфере деятельности