Цели и задачи учебной дисЦиплины

Отношения, возникающие в сфере труда, нуждаются в правовом регулировании. Уровень развития общества во многом определяется эффективностью правового регулирования общественных отношений. Право человека на труд относится к основным

правам человека, а состояние законодательства и положение дел

в области реализации данного права не только являются показателем цивилизованности общества, но и непосредственно воздействуют на нравственность общества, на эффективность экономических преобразований в нем.

Разумеется, нельзя рассматривать вопросы регулирования отношений в сфере общественного труда в отрыве от общих проблем

макро- и микроэкономики, без учета иных социальных проблем.

Успех может быть достигнут лишь в результате комплексного

решения всех этих вопросов. Тем не менее каждая из отраслей

права имеет свои специфические методы воздействия на регулируемые ею общественные отношения. В этом плане трудовое

право с помощью собственных способов и приемов правового регулирования выполняет свою специфическую роль.

Достижению указанных целей будет способствовать решение

следующих основных задач:

1. Выявить содержание и особенности российского трудового

права в переходные периоды экономики.

2. Последовательно изложить взгляды ученых на перспективы развития механизма правового регулирования труда в России

и роль трудового права в этом механизме.

3. Осветить зарубежный опыт правового регулирования труда.

4. Обеспечить формирование устойчивой связи теоретического материала с практикой путем активного использования опыта

работы правоприменительных органов.

5. Стимулировать интерес студентов к самостоятельной работе с нормативной и научной литературой.

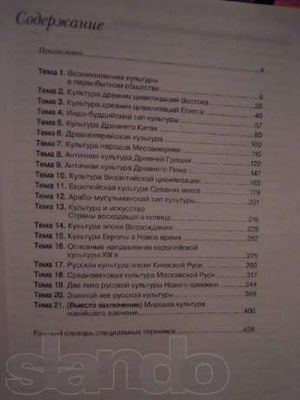

ТемаТический план

содеРЖание Тем учебной дисЦиплины

ТЕМА № 1

предмет, метод и система трудового права

Понятие труда и общественной организации труда.

история правового регулирования труда в европейских странах и России. запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда.

Понятие наемного несамостоятельного труда, являющегося

предметом правового регулирования отрасли трудового права.

Предмет трудового права: трудовые отношения работников и

работодателей и иные общественные отношения, непосредственно связанные с трудовыми отношениями.

классификация общественных отношений, составляющих

предмет трудового права.

метод регулирования трудового права. Способы и приемы правового воздействия на общественные отношения, входящие в состав предмета отрасли: способ определения правосубъектности;

способ установления, изменения и прекращения связей в сфере

трудового права; способ определения содержания правовых связей; способ поддержания и обеспечения правовых