Современный этап развития человечества отличается тем, что

на смену века энергетики приходит век информатики. Происходит интенсивное внедрение новых информационных технологий

во все сферы человеческой деятельности. встает реальная проблема перехода в информационное общество, для которого приоритетным должно стать развитие образования. изменяется и структура

зна ний в обществе. все большее значение для практической жизни

приобретают фундаментальные знания, способствующие творческому развитию личности. важна и конструктивность приобретаемых знаний, умение их структурировать в соответствии с поставленной целью. на базе знаний формируются новые информационные ресурсы общества.

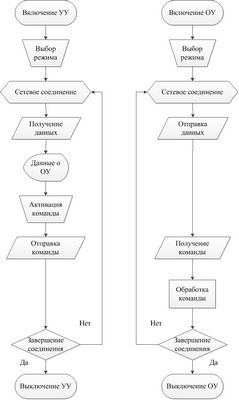

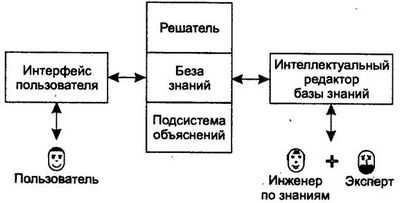

Экспертные системы – это яркое и быстро прогрессирующее направление в области искусственного интеллекта. Причиной повышенного интереса, который экспертные системы вызывают к себе

на протяжении всего своего существования, является возможность

их применения к решению задач из самых различных областей

человеческой деятельности. Экспертные системы, как и экспертчеловек, в процессе своей работы оперирует со знаниями. знания о

предметной области, необходимые для работы экспертных систем,

определенным образом формализованы и представлены в памяти

ЭВМ в виде базы знаний.

Главное достоинство экспертных систем – возможность накапливать знания, сохранять их длительное время, обновлять и тем

самым обеспечивать относительную независимость конкретной организации от наличия в ней квалифицированных специалистов.

Накопление знаний позволяет повышать квалификацию специалистов, работающих на предприятиях и в организациях, используя наилучшие, проверенные решения. Практическое применение

искусственного интеллекта на предприятиях и в экономике в целом основано на экспертных системах, позволяющих повысить качество и сохранить время принятия решений, а также способствующих росту эффективности работы и повышению квалификации

специалистов.

Поэтому дисциплина «интеллектуальные информационные системы» стала базовой в структуре подготовки бакалавров, специалистов и магистров по направлению высшего профессионального

образования 230400 – «информационные систе мы и технологии».

Содержание учебного пособия «Экспертные системы» соответствует разделам содержания дисциплины «интеллектуальные информационные системы» федерального компонента государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 230400 – информационные

системы и технологии.

Отличительной чертой данного учебного пособия является то,

что в нем излагаются основные особенности современных технологий интеллектуализации организационного управления в условиях