Курс эконометрики появился в учебных планах по экономическим

специальностям совсем недавно. Как видно из названия курса (“эконо” – экономика, “метрика” – измерение), он посвящен проблемам

измерения взаимодействия экономических величин и процессов. Впрочем, некоторые авторы предпочитают название курса “эконометрия”.

В системе западного экономического образования курс эконометрики

рассматривается как важнейшая составляющая курса экономической

теории наряду с микроэкономикой и макроэкономикой. В России до

недавнего времени вопросы, относящиеся к эконометрике, изучались

в курсах статистики (экономической статистики), а также в курсе математической статистики. Владение методами математической статистики является совершенно необходимым при изучении эконометрики, и на установочных сессиях мы будем часто их напоминать. Для

повторения основных понятий теории вероятностей и математической статистики можно обратиться к учебнику В. Е. Гмурмана [2]. Для

более полного изучения курса эконометрики в первую очередь можно

рекомендовать имеющиеся учебные пособия [3, 4, 7].

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Дискретные случайные величины. Математическое ожидание и

дисперсия дискретной случайной величины. Свойства математического ожидания и дисперсии.

2. Непрерывные случайные величины. Математическое ожидание и

дисперсия непрерывной случайной величины. Свойства математического ожидания и дисперсии.

3. Гауссово (нормальное) распределение, его плотность и функция

распределения. Правило «трех сигм».

4. Ковариация двух случайных величин и коэффициент корреляции,

их свойства.

5. Выборочное среднее и выборочная дисперсия.

6. Свойства статистических оценок – несмещенность, эффективность,

состоятельность.

7. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания

нормального распределения при известной дисперсии.

8. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания

нормального распределения при неизвестной дисперсии.

9. Метод наименьших квадратов в случае линейной зависимости двух

величин (модель парной регрессии).

10. Метод наименьших квадратов в случае линейной функции многих переменных (модель множественной регрессии).

11. Ковариационная матрица оценок коэффициентов в случае парной регрессии.

12. Логарифмические преобразования переменных. Коэффициент

эластичности.

13. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго

рода. Уровень значимости и мощность критерия. t-тест.

14. Коэффициент детерминации. F-тест на качество регрессии.

15. Метод максимального правдоподобия. Построение регрессионных моделей при гетероскедастичности ошибок.

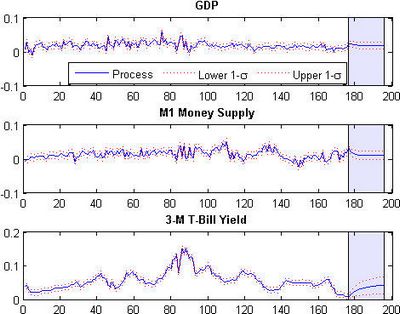

16. Временные ряды. Выявление тренда и сезонных составляющих.

17. Корреляционная функция стационарного временного ряда,