В В Е Д Е Н И Е

в последнее время словосочетание «болонский процесс» звучит

гораздо чаще, чем словосочетание «реформа высшего образования

в россии»; достаточно часто между ними ставят знак равенства,

причем именно болонский процесс рассматривается как первопричина или мотив, влияющий на изменения, которые происходят

в высшем образовании. однако это не схожие явления – они существуют в принципиально разных областях: первое находится в плоскости механизмов международного (строго регионального) сотрудничества, а второе – в плоскости национальных стратегий социально-экономического развития с учетом реальных потребностей и возможностей страны. и с этой точки зрения, болонский процесс –

лишь механизм согласования, взаимопонимания, оптимизации отношений между странами и образовательными системами, но никак

не механизм их реформирования.

в изданной в 2005 году монографии «Мягкий путь» вхождения

российских вузов в болонский процесс» говорится о ряде вузов, которые своей повседневной деятельностью совершенствовали содержание и качество своего образования, пытались адаптировать учебный процесс к потребностям сегодняшнего дня за счет: «гибкого»

обучения и усиления составляющей, связанной с самостоятельной

работой студентов; повышения квалификации преподавателей; разработки прозрачных и понятных механизмов международного межуниверситетского сотрудничества и т. д. и то, что направления

и механизмы, которые вузы использовали, соответствуют рамочным аспектам болонского процесса, только свидетельствует об общих, глобальных тенденциях развития экономики и человеческих

ресурсов.

Похожий путь прошел и санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения доказав эффективность взаимодействия научных исследований и образовательного процесса в области технических наук, в том числе и для повышения качества образования и широкого развития международного сотрудничества

с вузами сШа, южной америки, европы и азии. такое направление деятельности соответствует общему тренду болонского процесса. недаром Юнеско открыла в стенах ГуаП единственную в россии кафедру по дистантному техническому образованию. Международная организация IQNet по сертификации дала ГуаП в 2005 году

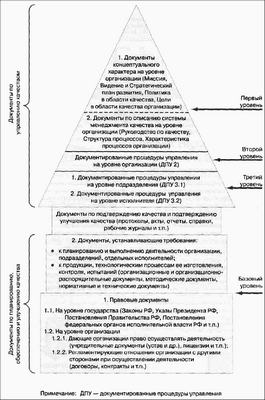

сертификат соответствия на требования Мс исо 9000 по всем ви4

дам деятельности университета. университет получил премию правительства рФ и ряд премий правительства санкт-Петербурга в области образования (см. приложения).

целью настоящей монографии является обобщение опыта применения системного подхода к процессам постоянного совершенствования образовательной деятельности и подтверждение того, что

опыт российских вузов сравним с опытом европейских университетов, участвующих в болонском